Février 1939, dans une ville de Bohème. Les nazis enlèvent

des enfants tziganes pour mener des expériences abjectes au nom de la pureté

raciale. Leurs parents partent à leur recherche, accompagnés d’un

« gadjo » prénommé Josef, mais ils sont rapidement arrêtées par la

police et déportés au camp de travail de Lety puis à Auschwitz. Placés dans une

section baptisée Zigeunerlager (camp tzigane aussi appelé « camp de

famille » puisque les déportés peuvent y rester avec les leurs) ils vivent

dans des conditions difficiles, notamment à cause des ravages provoqués par le

typhus. Le 22 mars 1943 a lieu le premier gazage de tsiganes et dans la nuit du

1er août 1944, Himmler expédie dans les chambres à gaz les

survivants du « camp de famille ».

Un album très documenté qui revient avec une grande rigueur

historique sur le génocide tsigane, une tragédie qui, rappelons-le, n’a été

reconnue par le parlement européen que le 3 février 2011. Un pan méconnu de

l’holocauste où l’on découvre les terribles motivations du Reich : pour le

docteur Ritter, chef de L’institut de recherche pour l’hygiène raciale et la

biologie de la population, les tsiganes représentent un danger de

dégénérescence pour les allemands. Il préconise donc dans un premier temps le

rassemblement de cette communauté dans des camps de travail forcé et la

stérilisation massive. Son but est d’éviter tout métissage et, à terme

« d’éliminer ces êtres indignes de la société. »

Michaël Le Gali a aussi souhaité mettre en valeur les

traditions propres au peuple rom, leur vocabulaire, leurs croyances, leur façon

de rendre la justice, leur passion pour la musique et la difficulté pour eux,

nomades dans l’âme, de se voir à ce point priver de liberté de mouvement dans

les camps. Liant la petite et la grande histoire, il insère dans son récit une

part non négligeable de fiction, notamment à travers le personnage de Josef, le

gadjo témoin et narrateur de ce voyage au bout de l’horreur. C’est sans doute

dans cette part de fiction que réside les quelques faiblesses de l’album. La

voix de Josef est souvent trop « neutre », comme détachée des

événements qu’elle relate, d’une froideur presque clinique. Il manque ce petit

supplément d’émotion qui aurait donné à l’ensemble davantage d’ampleur.

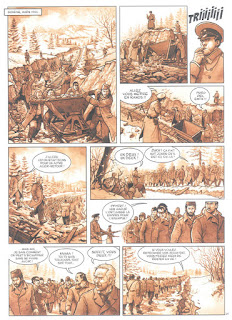

Au niveau graphique, le dessin

réaliste et le choix des tons sépia donnent une patine particulière

parfaitement adaptée au propos.

Un album instructif abordant un

sujet trop méconnu, qui sonne comme un hommage des plus sincères au peuple

tsigane et à la tragédie qui l’a frappé. Il est juste regrettable qu’il soit

plus didactique que poignant.

Batchalo de Le Galli et Bétend. Delcourt, 2012. 80 pages. 14 euros.