|

| Pesch © l'àpart 2012 |

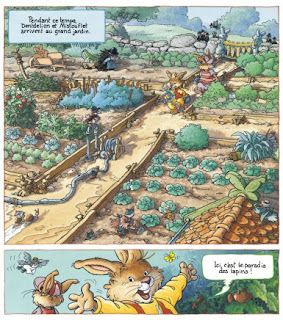

Il n’y a pas d’erreur dans la phrase précédente, j’ai bien dit corbeau. Car dans cette série animalière et moyenâgeuse qui a vu le jour dans les pages du Magazine Le Pèlerin en 1961, tous les personnages sont représentés sous les traits d’oiseaux. Créée par Jean-Louis Pesch, plus connu pour sa reprise de Sylvain et Sylvette, Bec-en-fer est une BD historique pour jeunes lecteurs très documentée mais qui se singularise aussi par une bonne dose d’humour et de fantaisie. Secondé par Robert Philippe, directeur de l’institut d’histoire de l’université du Mans, le dessinateur ne lésine pas sur les détails : costumes, armes, harnachement des chevaux, architecture des bâtiments, tous ces éléments ont été réalisés à partir de documents iconographiques et littéraires de l’époque. Le cadre chronologique se résume à l’année 1412, au moment où Charles VI, sombrant dans la folie, laisse son royaume plonger dans la guerre civile entre bourguignons et armagnac. Pour contrebalancer le coté quelque peu scolaire de son propos, Pesch opte pour des dialogues empreint d’une certaine modernité. Il dresse également une galerie de personnages secondaires aussi loufoques que savoureux, notamment la sorcière Brandade, amoureuse transie de Bec-en-fer.

Beaucoup de points positifs donc, qui devraient faire de cette série cinquantenaire une très agréable publication jeunesse. Malgré tout, force est de reconnaître que les aventures du baron corbeau ont plutôt mal vieilli. Trop de texte, trop de récitatifs, trop de cases par planches, un découpage trop classique… Sans compter que certaines références apparaissent datées et ne parlent pas du tout aux enfants d’aujourd’hui (par exemple, présentant un troubadour fort célèbre à l’époque, la voix-off le compare à Pierre Dac dans l’émission "Les français parlent au français"). J’ai testé cet album sur ma fille de dix ans et elle a à peine lu les cinq premières pages avant de s’en désintéresser totalement. Même pour moi, la lecture a parfois été pénible. Il y a bien quelques calembours qui font sourire mais il faut avouer que même dans ce domaine, Pesch n’est pas à la hauteur du Goscinny d’Iznogoud.

Tout ça pour dire que si cette réédition pourra intéresser les sexagénaires désireux de relire une BD ayant bercé leur enfance, je doute fort que le jeune public d’aujourd’hui tombe sous le charme de cet irascible corbeau.

Bec-en-Fer T1 : Le complot de Bec-en-fer de Jean-Louis Pesch. L’àpart, 2012. 48 pages. 12,50 euros. Dès 9 ans.

|

| Pesch © l'àpart 2012 |